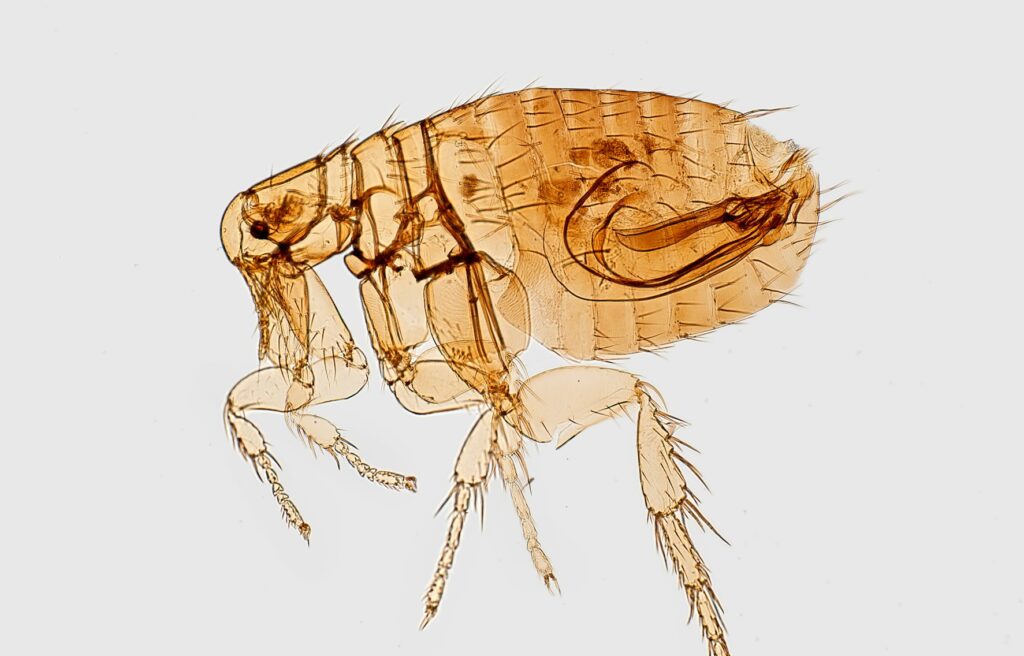

『ジュラシック・パーク』では琥珀に閉じ込められた蚊の腹部からDNAを取り出し、そこから恐竜を復活させています

この設定は原作も映画版も同じです、しかし原作と映画では蚊の描き方が違うように思います

原作のマイケル・クライトンは設定上必要だったから蚊を登場させているだけですが、スピルバーグは作中で描いている蚊などの虫に対してそれ以上の意味を持たせてるように感じます、今回はその辺を考察していきましょう

ハモンドのアトラクションは全て虫が関係している

リチャード・アッテンボロー演じるジョン・ハモンドは「ジュラシック・パーク」を作った人物ですが、実はそれ以前にも彼は「ノミのサーカス」のアトラクションを手掛けていたことが作中で明言されています

注目すべきはどちらのアトラクションも虫が関係ある点、なぜここまで虫にファーカスしているのか、理由はおそらくスピルバーグが虫を妖精のメタファーとして描いているからと考えられます

SF映画でいきなり妖精と言われても意味が分からないと思いますがちゃんと根拠があります、その根拠とはスピルバーグが『ジュラシック・パーク』の一つ前に制作した映画『フック』に描かれています

『フック』と『ジュラシック・パーク』

『フック』には妖精のキャラクターが登場します、『フック』はピーター・パンの物語なので登場する妖精とはもちろん「ティンカー・ベル」の事です

ティンカー・ベルは羽虫の様に小さく羽が生えておりビジュアル的に虫と共通点がいくつかあり、さらにティンカー・ベルは人間に魔法をかける事が出来ますが『ジュラシック・パーク』では魔法を科学に置き換えています、「ノミのサーカス」は本当にノミが動かしているのではなく機械仕掛けで動いているだけです、また「ジュラシック・パーク」では蚊の体内に残されたDNAをもとに遺伝子工学で恐竜を復活させています

つまり『フック』ではファンタジーとして描いた妖精の姿を『ジュラシックパーク』では科学によって表現していると言えるのです

また妖精たちは本来人の目には見えない存在で、スピルバーグはそれを生きている虫を直接登場させない事で表現しています、ようはあえて描かない事で妖精という存在にリアリティーを持たせていて、これは存在しない恐竜をCGで描くのとは真逆の表現方法です

つまりこの映画では妖精と恐竜という実在しない存在をそれぞれ対照的なやり方で描いているのです

魔法を失ったハモンド

スピルバーグの凄いところは妖精を虫で表現するというアイデアだけで終わりにせず、それを演出にも組み込んでいる事、そのシーンを紹介したいと思います

『フック』と『ジュラシック・パーク』は同じ時期に作られた作品であるからか共通点が多く、同じ話を違うジャンルで描いているともとれます、具体的な共通点はどちらも家族を大事にしてこなかった男がその過ちに気付く物語である事が挙げられます

『フック』では家族より自分の事を優先し続けたロビン・ウィリアムズ演じるピーター・パンが最終的に子供達を守るために戦うというストーリーです

物語のラストではネバーランドからロンドンに戻ったピーター・パンとティンカー・ベルの別れのシーンがありますが、これは彼の少年時代との決別を意味しています、ネバーランドは年を取らない島でありそこにいる限り人は成長する事が出来ません、この映画のピーター・パンはもういい年した中年で守るべき家族もいます、いつまでも子供ではいられない、だからこそ彼が自身の子供っぽさと決別する様を描いているのです

『ジュラシックパーク』でも似たような意味合いのシーンが存在します

ハモンドもピーター・パン同様自分を優先した結果家族を大事にしてこなかった人物です、彼はパークを開園させることに夢中になるあまり自分の孫達を危険にさらしてしまいます、自分の過ちに気付いた彼は家族を守るためパークの全システムを停止させる他最終的にパークを捨てる事を決意します

ラストシーンでは島から脱出したハモンドがヘリの中で杖の琥珀を神妙な面持ちで見つめています、これも『フック』同様別れの場面なのです、彼は自分の夢が詰まった「ジュラシック・パーク」を捨ててこれから家族を守る責任を果たさなければならない、これはそのために過去の自分との決別しているシーンと言えるでしょう

つまり『フック』におけるティンカー・ベルとの別れが『ジュラシック・パーク』では琥珀の中の蚊を見つめるシーンにあたります、彼らは自らの手にあった妖精の魔法を失うかわりに大人として成長し現実の世界へと帰っていくのです

終わりに

最後にスピルバーグがなぜこの時期に同じようなテーマの作品をいくつも作っているのかについて触れようと思います

実はスピルバーグは子供の頃に両親の離婚を経験しておりその事が彼の人生に暗い影を落としています、彼の作品にダメな父親や父親の不在が良く描かれるのはそのためです

しかしスピルバーグ自身も1989年に一児をもうけたエイミー・アーヴィングと離婚しており、我が子に自分と同じ経験を味合わせてしまった事で彼は自らの父親としての未熟さを痛感したのでしょう、だからこそこの時期のスピルバーグは家族を大事にしてこなかった男の成長物語を描く必要があったのかもしれません

このあたりの話は別の記事で詳しく書いているので興味がある方は読んで頂けると嬉しいです

コメント